Por: Julia Lombardi

En el año 1950 Octavio Paz escribió “El laberinto de la soledad”, un ensayo donde reflexiona sobre la identidad nacional mexicana. Con una prosa asombrosa bucea en las profundidades de la cultura llegando a vislumbrar tensiones tan agudas que su libro traspasa las fronteras y se transforma en un texto referencial para toda Hispanoamérica. Si bien, cada país tiene sus propias particularidades, estamos enmarcados en un mismo proceso -y destino- histórico, y de esto da cuenta la dominación colonial, el Plan Cóndor, la implementación de los gobiernos neoliberales, entre otros procesos. En el caso mexicano estas disputas fueron viscerales, y eso lo lleva inscripto en el desgarro de la mitad de su territorio en 1847 a manos de Estados Unidos. Si la invasión es un peligro permanente y siempre latente en nuestra historia, nuestra identidad será también reflejo de esto. A través de su pregunta por la mexicanidad, Paz nos abre al camino de pensar nuestra identidad ¿quiénes somos los latinoamericanos?

La idea de una identidad nacional presupone necesariamente la idea de unidad (la existencia de ciertos rasgos comunes) y de exclusividad (que estos rasgos distinguen a una comunidad nacional de otra). Ahora bien, esto resulta bastante dificultoso cuando hablamos de Hispanoamérica, donde existe continuidad en la historia, lo étnico y las lenguas. Para todos los países de habla hispana, tanto la conquista como la independencia de España -que se traduce como el enfrentamiento directo con los españoles- marcó definitivamente nuestra historia. Los procesos de independencia no se trataron tanto de una lucha nacional como de un enfrentamiento entre principios opuestos -libertad o despotismo-, con lo cual no se definían, en esos momentos, criterios de identidad más allá de la espontánea adhesión a la causa de la independencia (Palti, 1996). En el caso de Brasil la retórica y la práctica independentista fue muy diferente, donde no se presentó como un quiebre traumático. Indudablemente Brasil se recorta nítidamente en la escena latinoamericana, pero sin embargo es parte de los procesos que acontecen en todo el resto del continente.

Pero volvamos a Octavio Paz y su pregunta por la identidad del mexicano, que aquí lo leeremos como “el hispanoamericano”. El autor comienza por describir ciertas particularidades o características no occidentales, comparándolos con los chinos o árabes, nos dice que son “herméticos e indescifrables… que arrastran en andrajos un pasado todavía vivo”. Lo que Paz lee por debajo del hermetismo latinoamericano es “miedo y recelo”, es la sospecha permanente de que cualquiera nos puede traicionar, en definitiva el “miedo a ser”, como una forma inauténtica de ser. Paz va a utilizar al lenguaje como hilo de Ariadna para descifrar el laberinto, y lo hará a través de “las palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro”; aquellas palabras que expresan la cólera, la alegría o el entusiasmo del pueblo, y así llega a la popular frase: ¡Viva México, hijos de la Chingada!, y nos dice que esta frase es un “verdadero grito de guerra, cargado de una electricidad particular, esta frase es un reto y una afirmación, un disparo, dirigido contra un enemigo imaginario, y una explosión en el aire”.

Pero… ¿Quién es la Chingada? Nos dice Paz que “chingar” es un verbo agresivo, teñido de sexualidad, pero que sin embargo no es sinónimo del acto sexual; chingar es ejercer violencia sobre otro. La idea de la violación rige oscuramente. Chingar es humillar, castigar y ofender. Es una palabra que establece una relación, siempre asimétrica, desigual, dicotómica, donde se es fuerte o se es débil. La Chingada entonces, es la Madre “abierta, violada o burlada por la fuerza” y el “hijo de la Chingada” es “el engendro de la violación, del rapto o de la burla”. La Chingada, a diferencia de la puta (“hijo de puta”) no es nadie, ni es nada “no ofrece resistencia a la violencia, es un montón inerte de sangre, huesos y polvo”. La Chingada no tiene identidad, es la Nada. Pero si la madre es la chingada, el padre será el chingón, el Macho, el lado activo de la relación, quien ejerce la violencia. El Macho es un padre que no paterna, indiferente a sus hijos, ni los protege, ni los conduce, sino que impone y humilla. Dirá Paz “es la incomunicación pura, la soledad que se devora a sí misma y devora lo que toca. No pertenece a nuestro mundo; no es de nuestra ciudad; no vive en nuestro barrio. Viene de lejos, está lejos siempre. Es el Extraño. Es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del “macho” con la del conquistador español”.

En esta metáfora del conquistador como padre, podríamos pensar los distintos orígenes de la “América española” y la “América portuguesa”, donde el español no es un padre, es la crueldad misma, la humillación y el abandono. En el caso de Brasil, la cosa es diferente, el conquistador portugués reconoce a sus “hijos”, aun cuando también es un padre cruel y racista, Brasil es el hijo pródigo que se emancipa de la tutela de sus padres sin por ello repudiarlos. En el acto de trasladar la corona portuguesa a Latinoamérica, la colonia se redefine como reino. En el caso español, el primer monarca en pisar suelo latinoamericano lo hace en 1976, ciento cincuenta años después de la independencia de Bolivia, último país en cortar relaciones políticas con el imperio español.

Brasil es mirado por el resto de Latinoamérica como un igual, y al mismo tiempo como un “otro”. Un otro hacia dentro, en parte por las diferencias en los procesos históricos y el idioma, que funcionan como frontera cultural, y al mismo tiempo como un igual hacia fuera, frente al mundo, como un latinoamericano más. Podemos pensarlo por ejemplo, como la misma expresión del pronombre personal del castellano “nos-otros”, un otro que al mismo tiempo es “Nós”, es propio. Al igual que el resto de Latinoamérica, Brasil también “arrastra en harapos un pasado todavía vivo”, también está marcado por la pobreza, la desigualdad, la injusticia y en este sentido lo vuelve un hijo de la chingada, hijo de la mujer, la india y la esclava, y esto nos hermana, pero a modo de “medios hermanos” por parte de la madre. Ambas “Américas” podríamos compartir este gran mito original de la chingada, pero en el caso de la conquista hay una diferencia sustancial, donde Hispanoamérica tiene y carga la relación con el conquistador como una relación de violencia directa, con una lógica política bien clara, de amigo-enemigo, una lógica de guerra, que marcará a fuego toda la historia social de nuestros pueblos.

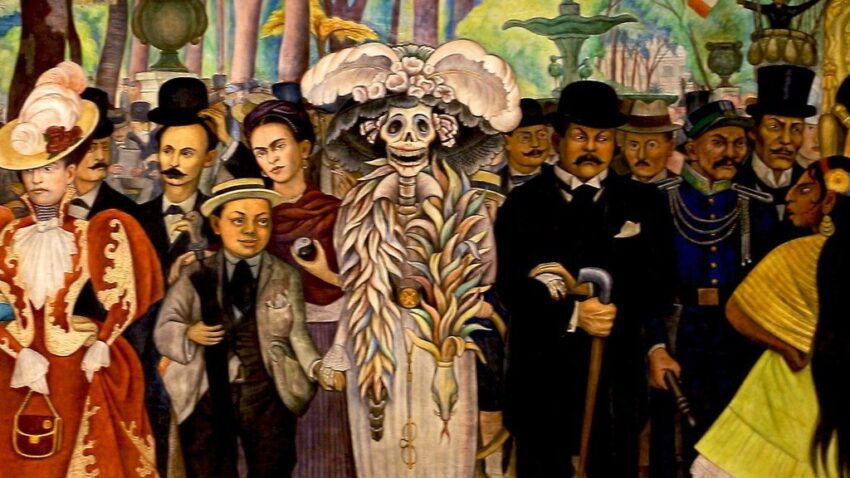

Pero retomemos a Octavio Paz, que vuelve a tirar del hilo de Ariadna, y esta vez lo lleva al centro del laberinto invocando al gran mito fundacional mexicano, y allí enlaza a la chingada con “La Malinche”. Conocida también como Malintzin o Doña Marina, la Malinche fue una mujer náhuatl que nació hacia el año 1500, posiblemente en Oluta cerca de Coatzacoalcos, al sureste del Imperio Azteca, en la región de la actual Veracruz. En 1519, fue una de las veinte mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco, tras la batalla de Centla. Con el tiempo, Doña Marina logró la confianza del conquistador Hernán Cortés, transformándose en su intérprete, consejera e intermediaria, lo que le permitió al invasor la conquista de Tenochtitlan. Cortés y la Malinche también fueron amantes y tuvieron un hijo, Martín, quien es considerado el primer mestizo surgido de la conquista de México. Más tarde Doña Marina, se casa con el español Juan Jaramillo, con quien tiene a su segunda hija María. No se sabe a ciencia cierta qué sucede después de la separación de Cortés, a partir de allí Malinche desaparece de la historia y comienza la leyenda, una de ellas es a través de “La Llorona” mito mexicano que se extendió a toda Hispanoamérica, que relata la historia del fantasma de una mujer que queda atrapada entre el cielo y el infierno, llorando la muerte de sus hijos y la suya propia.

Si bien la historia de la Malinche comienza en la conquista, solo cuando México comienza a ser una Nación independiente, y se plantea el problema de la identidad nacional, la Malinche se transforma en símbolo de humillación del pueblo indígena como resultado de la traición, allí es donde Paz afirma que el (varón) mexicano se conforma como un violento rechazo a su vergonzosa madre. El problema de la identidad se presenta entonces, como un problema de identidad masculina (Franco, 2014).

La Malinche es la madre de lo nuevo, del mestizaje. Es una mancha oscura, es lo impuro, lo indefinido, la mixtura. La Malinche y su hijo representan esa fotografía borrosa de lo propiamente latinoamericano, ese lugar donde late el miedo al ser. “Malintzin”, nombre real en su lengua natal, es transformado en “Malinche” por la mala pronunciación de los españoles. Este limbo donde queda atrapada la llorona, o ese nombre que es transformado por una nueva pronunciación, marcan lo indeterminado y accidental de lo Latinoamericano, ese ámbar flotante, ni indio, ni español. Como plantea Paz, y más adelante otras y otros intelectuales de nuestro continente, tanto indios como españoles quedan negados, afirmándonos solo en tanto mestizos. Dice Paz, el mexicano “se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo”, el mexicano y la mexicanidad se definen entonces, como ruptura y negación. Pero si el origen del mexicano (o del latinoamericano) es ese hijo mestizo nacido de la chingada, que emerge en el desgarro de la conquista, y que no perdona la traición de la madre ¿quiénes somos las mexicanas o las latinoamericanas?

A través de la historia de la Malinche, Paz va plantear que aquí se efectiviza la conquista, en el acto de la violación, “no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias”. Como plantea Marta Lamas, Paz usa al personaje de la Malinche para describir la penetración cultural y el mestizaje, y deposita en ella el peso del conflicto de la Conquista. Sin dudas, la Malinche es un chivo expiatorio, el mito sobre los orígenes comienza con el relato de su traición ¿pero qué sucede si corremos la vara más atrás, por ejemplo a la llegada del invasor, o a la misma escena de la “entrega” de las mujeres? Sin dudas la escena cambia, y aparece ante nosotros otro camino posible, donde se puede pensar el origen mismo del colonialismo en un acto patriarcal.

La Malinche es mucho más que la traición, es una mujer que desde su triple condición de sumisión -como mujer, india y esclava- interviene en el desarrollo político de la historia. Marta Lamas nos dice que, “en el proceso de traducción/desciframiento ella se pone en juego con su cuerpo, su sexo, pero también con su inteligencia. La Malinche tiene metis (la astucia del débil frente al fuerte) y al aliarse con los españoles, seducir a Cortés e incidir mucho más que una simple traductora, Malitzin está siendo fiel a ella misma, a su deseo”. Lo que hace Malinche es una acción política sobre el mundo que le toca vivir transformándolo para siempre, pero su acción política implica la amenaza de la misma existencia de la comunidad, entonces minimizar u obscurecer la traición de la Malinche es de algún modo aceptar la colonización, y con ello las formas de vidas extremadamente violentas que impone. Como menciona Jean Franco, la Malinche queda entre la ruptura de los lazos de la comunidad cultural y la condición emancipadora, lo que hace de ella un personaje tan interesante como complejo. Quizás en esta complejidad, en este lugar incómodo que nos ofrece la Malinche encontremos nuevos matices para nuestros feminismos latinoamericanos, donde podamos mirarnos desde nuestras propias realidades, saliendo de la negación y sin caer en proyectos globales que nos impongan una falsa unidad, ocultando las desigualdades raciales, étnicas y de clases, que en última instancia nos llevan a reactualizar de forma simbólica la traición a nuestra comunidad. En este sentido, el feminismo decolonial nos invita a pensarnos de forma situada, en el marco de un continente marcado por múltiples opresiones, como el colonialismo, el capitalismo, el racismo, el patriarcado, todas ellas formas de poder que conviven, se entrecruzan, someten y excluyen.

A partir de este lugar, como nos propone Marta Lamas, se puede abrir a un pacto simbólico -un mito- diferente, podemos correr el hito histórico desde el punto de la traición de la Malinche, a la instancia previa de la entrega de las mujeres, al momento simbólico de la comunidad. Solo desde allí, podemos asumirnos como mujeres con deseos y capacidades políticas para transformar nuestra realidad y la de todo un continente.

La invitación a volver a las páginas de Octavio Paz no tiene como finalidad buscar una verdad, ni siquiera un origen, ya que toda retórica de identidad nacional es una construcción ficticia de homogeneidad, donde se pierden los matices y la diversidad. Lo que aquí se propone, y por ello traemos a Paz y su Laberinto, es una reconstrucción poética que nos permita pensarnos como latinoamericanos y latinoamericanas, pero siempre de la mano del reconocimiento del otro, pensarnos en un gran Nos-Otros, para poder, como dice Rodolfo Kusch “descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más autentico y mas americano”.

Bibliografía

Franco, Jean (2014) “Las Conspiradoras”. Ed. Fondo de Cultura Económica. ISBN: 978-968-16-4290-7

Kusch, Rodolfo (2008) “La negación en el pensamiento popular” Ed. Las Cuarenta. ISBN: 978-987-1501-03-8

Lamas, Marta “Las nietas de la Malinche. Una lectura feminista de El laberinto de la soledad” publicado en: https://zonaoctaviopaz.com/detalle_conversacion/334/las-nietas-de-la-malinche-una-lectura-feminista-de-el-laberinto-de-la-soledad

Palti, Elías José (1996) “Imaginación histórica e identidad nacional en Brasil y Argentina. Un estudio comparativo” Revista Iberoamericana, ISSN: 0034-9631, Vol: 62, Issue: 174, Page: 47-69

Paz, Octavio (2007) “El laberinto de la soledad” Ed. Fondo de Cultura Económica. ISBN: 9788437506081